「テストの問題たくさんミスするけど、どこを直せば点数が上がるの?」

こんな悩みを持ったことはありませんか? 実は『パレート図』を使うとテスト勉強や課題の効率がグッと上がるんです!

パレート図とは『どこに力を入れれば、より良い結果が出るのか?』 をひと目でわかるようにするグラフのことです!このグラフは「パレートの法則(80:20の法則)」という考え方をもとにしています。

本記事では、パレート図やパレートの法則(80:20の法則)とは何かわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでみてください!

- パレート図について知りたい方

- パレートの法則(80:20の法則)について知りたい方

- 学生にもわかりやすい解説を求めている方

- ITパスポートの勉強をしている方

パレート図とは

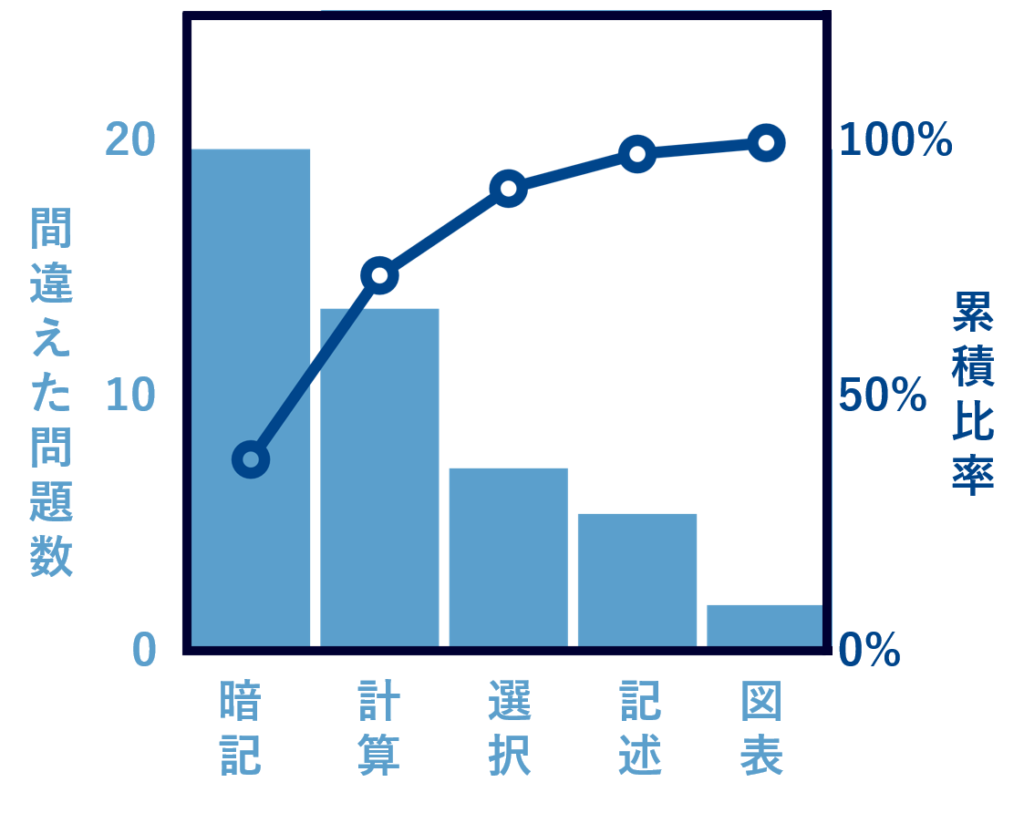

パレート図とは、いろいろな問題や原因を「影響が大きい順」に並べた棒グラフと、全体に対する割合を示す折れ線グラフを組み合わせた図です。

どの原因が大きな影響を与えているか一目でわかるようにするために使います!

横軸に「原因」や「項目」を並べ、縦軸に「その影響度」や「発生頻度」を表示します。

では実際に例をつかってパレート図を見てみましょう!

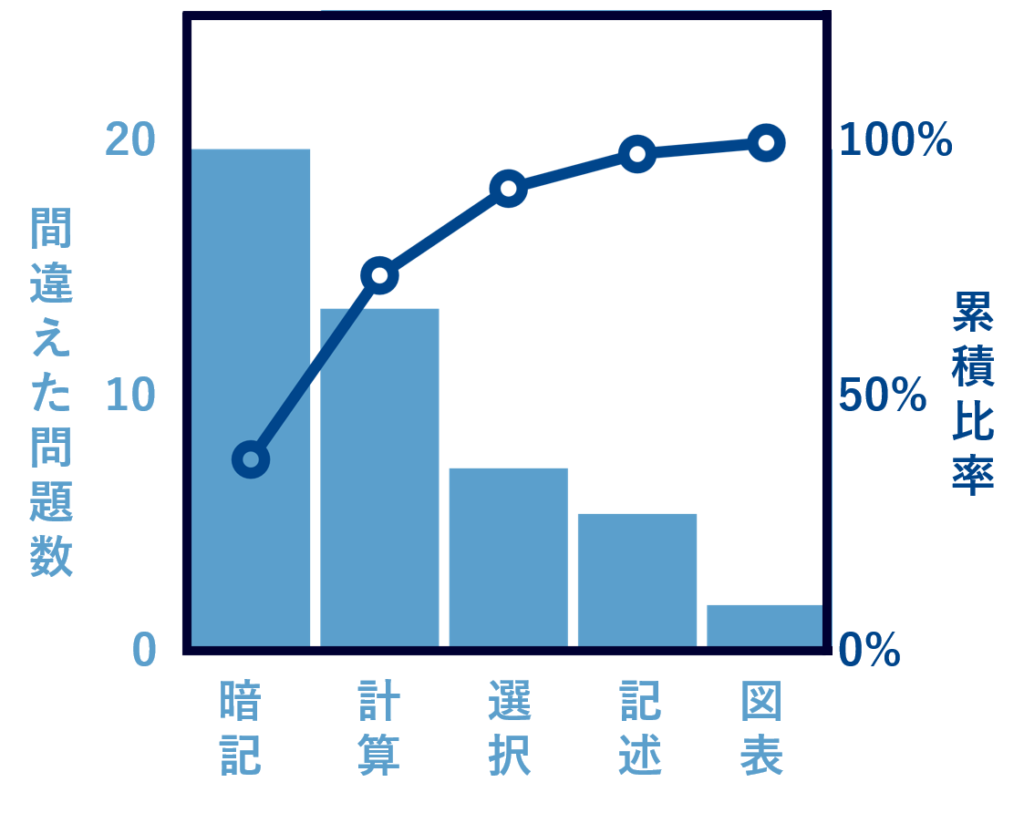

次のグラフは、テストで間違えてしまった問題を数え、項目別に並べたものです。

このグラフを見るだけでも、ぱっと見で「暗記」問題が一番多く間違えていたことが分かります!

累積比率(折れ線グラフ)とは、最初から順に割合を足していって、その合計が全体の中でどれくらいの割合を占めているかを示す数字です!

暗記問題だけでみると、全体の40%ぐらいを占めていたことが分かります。

暗記問題+計算問題は、全体の70%ぐらいを占めていたことが分かります。

またパレート図は「パレートの法則(80:20の法則)」という考え方に基づいています!

パレートの法則(80:20の法則)とは

パレートの法則(80:20の法則)とは、「全体の結果のほとんど(80%)は、少数(20%)の要素によって起こる」というものです。

たとえば、サッカー部の練習を例にします。

サッカーの練習ではパス練習、シュート練習、ドリブル練習など様々ありますが、実際の試合ではシュートとパスが得点に直結するため最も重要です。そのため「パス練習」と「シュート練習」に時間をかけることで試合で点を取れ、勝てる確率が上がります。

練習時間の80%の成果は、実は「シュート練習」と「パス練習」の20%の練習内容から来ていることが多いのです。少しの時間を重点的に使うことで、試合で大きな結果を得ることができるのです。

さきほどのテスト問題のグラフでいうと、「暗記」と「計算」の問題が大きな割合を占めており、ここを重点的に勉強すれば大きく点数を伸ばすことができるということです!

どんなところでパレート図が使われているか

パレート図は、いろいろなところで使われています。

- ビジネスでの売上分析

会社の売上の80%が、実は20%のお客さんからきていることがよくあります。この場合、パレート図を使ってどのお客さんが売り上げに大きく貢献しているか特定することができます。

- 不良品分析

製造業では、製品に不良品が発生した場合、パレート図を使ってどの工程や部品が問題を引き起こしているのかを視覚的に分析することができます。これにより、最も効果的に問題を解決できる部分を特定できます。

- ITシステムの問題分析

ITシステムの不具合やエラーの原因を特定する際にも、パレート図はよく使用されます。多くのエラーやバグが、少数の原因から発生していることが分かります。

- 時間管理

個人やチームがどの業務に最も多くの時間を使っているかを分析する際にもパレート図は便利です。重要な業務に集中することで、効率的に時間を使うことができます。

まとめ

パレート図とは、いろいろな問題や原因を「影響が大きい順」に並べた棒グラフと、全体に対する割合を示す折れ線グラフを組み合わせた図です。

また、パレート図は「全体の結果のほとんど(80%)は、少数(20%)の要素によって起こる」というパレートの法則(80:20の法則)に基づいています。

パレート図を使うと「何が一番大きな影響を与えているのか」がわかります。その結果、効率よく問題を解決できるようになります。テスト勉強や仕事の改善に役立つので、ぜひ活用してみましょう!